能够用来听雨声而被记入诗词的植物,好的是芭蕉和残荷。

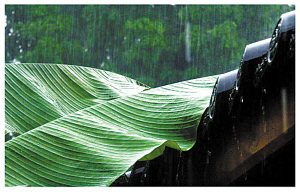

残荷听雨,是夏末秋将至,天气转凉,多的是一分萧瑟凄凉。而芭蕉叶大,舒卷有致,承接的是春夏之雨,落上去的是自然界的天籁,灵动,清雅,最显芭蕉盛放伟岸的气势,那风雨更是助势。写芭蕉的诗词里,有闲散淡泊意味的是杨万里的那首《芭蕉雨》:“芭蕉得雨更欣然,终夜作声清更妍。”

倘或雨直接落到地上,了无情趣。用宽袍大袖的蕉叶来托,珠圆玉润地滚在蕉叶经络分明的行间,吧嗒有声,则是“潇洒绿衣长,满身无限凉”。听广东民间器乐曲《雨打芭蕉》,极尽雨打芭蕉之声、之状、之趣,活跃开朗的节奏,丝毫没有夜雨孤灯的愁苦。

雨落蕉叶把一卷卷古诗词洇渍得厚重湿润,古代的文人移蕉近窗,听一分乡愁,听一分离情,读着又把人往悲情的路上引,反倒不合这种植物原本的粗犷豪放,那愁绪哀情,未必是几滴雨点能化得开的。

俗话说“红配绿,丑得哭”,可芭蕉的绿常被与红色相提并论,也是恰到好处的搭配。韩偓很会捕捉颜色的对比,而且表达得很有绿肥红瘦的韵致:“深院下帘人昼寝,红蔷薇架碧芭蕉。”还有“绿了芭蕉,红了樱桃”的经典,更是配得轰轰烈烈,俗艳透顶,却又以大俗成就了大雅。这让我想起同样经典的搭配,《红楼梦》里的配色:葱绿配桃红,反倒妩媚淡雅。看似孩童做画,毫不掩饰地用尽调色板上的所有颜色,却仍然和谐,热烈而坦荡,奔放而天真,浓重而妥帖。

蕉叶上题字,是文人兴之所至的雅兴。儿时误打误撞,撕蕉叶数条,那条状叶恰似练习本的分栏,惬意涂鸦,染满指绿汁的清芬。母亲大讶,把这些我引以为杰作的绿叶清扫,连同我不成文的散落的心思。芭蕉叶大,撕去数条,还是蓊郁,绿阴遮院。我们哪里是赋诗作文,那时是什么也不懂得,整个一嬉耍的童年。

懂得的是怀素,在繁书浩帙中遇见一代草圣,折服钦佩。漫长的岁月也遮不住他的逸气真率。怀素有意种芭蕉,因为贫穷,因为毅力,芭蕉也为怀素提供了任其泼墨的万卷天书。以蕉叶代书,听芭蕉雨声,练他的字,饮他的酒,把方正的汉字写得那么飘逸,那么流畅,似乎永无困顿。万株芭蕉的茂盛滋养着一个自由洒脱的生命,成就了其啸傲尘世的气魄。行行狂草,直落蕉叶,绿叶墨色,是“笔下唯看激电流,字成只畏龙蛇走”的大气、从容、柔韧。

诚然,何须怨芭蕉,是心的驿动,意的杂沓,不能在喧嚣或者波动中淡定得不受外扰。看来,怀素于千株万叶的纷乱中安然,才沉淀出了一番境界。