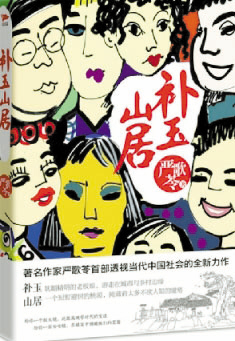

| | 严歌苓 |

|

□唐山

严歌苓的小说,带有很强的寓言气质。因为她总是坚持全能视角的叙事方式,对故事脉络勾勒得过于清晰,语言上也以白描为主。这样淡到无味、很传统的写法,目的在于擦亮主题。然而,真要说清严歌苓小说的主题,却又不是件容易的事,作者似乎有所暗示,但又似乎没有。她究竟想说什么呢?

这种纠结,与生活其实是同构的。反省我们自己的一生,每个不同的阶段,目标似乎都是清晰的,从这个阶段到下个阶段,每次转折都有着不可动摇的合理性,可整合在一起时,我们却发现,我们竟活得无比模糊。很少有人想到长大后的自己竟然是这样,也很少有人愿意接受,40岁后的自己竟然与20岁时的设想有这么大的距离。人本来就活在有目的与无目的、合理与不合理之间,既然如此,我们为什么要求一部小说完全清晰合理呢?欲说还休、半遮半掩、辗转反侧,这才是小说的真实。如果说,一个人的成长有难以跨越的荒诞与痛苦,那么,一个时代也如此。这本《补玉山居》,展示的就是其中的暧昧与吊诡:

上世纪90年代,漂亮精明的老板娘补玉因为穷怕了,在离北京城区几个小时路程的小乡村里,率先开了一家乡村客栈。正是这座小小的客栈,仿佛捅了时代的马蜂窝,无数“捞世界”的人们来来往往,他们在这里盘算大生意,以此为隐身之所,或者仅仅是疗治内心的创伤,小圈子的静谧让外面的大世界显得异常喧嚣与奇诡。凡真实的人生,都在别处,当每个人都是失败者时,他们躲入小小的山居中,竟然表演得如此投入,如此认真。

一切慌乱的时代都一样,当人们无法建立起强大的内心来应对外界,他们必须随手去抓一根救命稻草,于是,虚无缥缈的情感走进了太多生命的核心,不论是毒枭,还是亿万富翁,还是疯人院中的出逃者,他们都在异性的拥抱中寻求着安慰,宁可被毁灭,也绝不回头。

从文化习惯上看,中国作家大体不擅长忏悔式的写作,不愿直面灵魂的厚度,更愿意关照现实的丰富。所以我们少有卡夫卡式的荒诞、米兰·昆德拉式的呻吟,但我们却有多彩而个性鲜明的人物,以及他们那被命运所左右的、终将破碎的人生。

应该说,不论是东方作家,还是西方作家,面对生命都有本能的敬畏,都有一种被悲悯养大的悲剧意识,但西方小说更愿意写内心之狂,东方小说更愿意写世界之乱。乱了,心也就无可寄托了,生命也就有了一分独特的孤单与悲苦。伟大的时代与渺小的我,还有什么会比这种反差更凄凉呢?还有什么比百年虚度更能伤害我们的不朽呢?

或者,这就是严歌苓写作的价值,她不回避、不装饰、不麻木,文学永远属于被侮辱与被伤害的人们,严歌苓坚持和这样的人站在一起,和他们一起大唱大闹、唏嘘不已,于是,她的小说充溢着莫大的真实。作为小说,审美的品味可改变,但对生活的直面,将与人类精神的历史相始终,只要还有心灵,我们就会被感动,就会从严歌苓的笔下,读出一个受伤的过去。

永不回避内心的颤抖,永不因外在的灿烂,忘却了这次人生的孤单。或者,严歌苓并不想写寓言吧,但沿着东方美学的传统,每一根新生的枝条,都充满着寓言的寒气。读古诗词与读《补玉山居》又有什么区别呢?彼此内里的气质,其实是相似的。

我们都将死去,我们都将告别这个华丽的时代,我们的人生将成为后人们眼中的展品,当你想明白了这背后的无奈,那么,这部小说将成为你灵魂的慰藉。