|

|

|

| 2010 年 4 月 21 日 星期 三 |

|

|||

| 母亲再孕:一份“再生”的特殊档案 |

| 记录汶川大地震丧子母亲再生育的一组影像刚刚获得华赛大奖—— 汶川不仅有痛苦的面容和悲戚的眼神,更有阴霾散后的希望之光 |

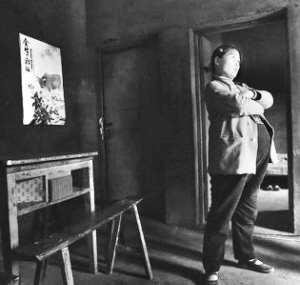

第六届国际新闻摄影比赛(华赛)评选结果近日在上海揭晓,《中国人口报》摄影记者潘松刚的黑白组照《中国大地震丧子家庭再生育孕妇》获得第六届华赛新闻人物类组照金奖。他用影像记录的“再生育档案”,讲述了2008年汶川地震后一个个触动人心的“再生故事”。 2009年12月4日,四川省绵阳市404医院妇产科出现了令人惊讶的一幕:一名男性摄影师出现在一间产房,用手中相机记录下新生儿第一声啼哭的模样。但现场没有人责怪摄影师的不合时宜,医生和母亲的脸上,满是欣慰的笑容。 37岁的王晓琴已经不是初为人母。她有过一个10岁的女儿,在北川县曲山小学读书,不幸于汶川地震中遇难。现在,时隔一年之后,王晓琴又剖腹产下一女婴。 正如评论家赵青所说,这是一组复杂的照片:无论直视镜头的被摄女性,说服自己可以按下快门的摄影师,还是阅读照片的受众,恐怕都会怀有一种复杂的情绪,从死到生的矛盾和反差始终存在。 心伤与希望之间 再孕母亲无疑是最感人一篇 摄影师名叫潘松刚,供职于国家人口计生委下属的《中国人口报》。由于他在此方面有10年采访经验,加上计生部门对震后再生孕妇持续帮助所赢得的信任,被摄者与拍摄者之间的距离似乎拉近了。 潘松刚在接受《外滩画报》专访时说:“那里有许许多多的故事需要你去记录,而再孕母亲无疑是其中最感人的一篇。” 2008年5月12日发生的汶川大地震导致许多父母痛失爱子。据四川省计生部门调查,地震中有子女死亡或伤残的独生子女家庭近8000个,其中死亡约3700个,伤残约3800个;有生育意愿的丧子计生家庭共计6000余个。 在都江堰地区,85%以上的再孕妈妈都属于35岁以上高龄产妇,在分娩安全、胎儿出生缺陷等方面的危险系数都大大增加。为此,震后第78天,中国政府安排1亿元专项经费,在灾区启动“再生育全程服务行动项目”,为这些夫妇发放“再生育免费服务卡”,建立再生育技术服务档案,针对每对夫妇提供个性化全程服务。截至2009年9月30日,灾区已有2500名妇女孕育新生命,1170名婴儿健康出生。 然而,新生命毕竟降生在重建中的家园,近乎赤贫的家庭必须面对生存难题。新妈妈们要承受怎样的压力和风险?新生儿能否帮助她们摆脱灾难的阴影?潘松刚心里不无疑问。 早在震后第二天,潘松刚就与同事赶到灾区,目睹了当地的悲惨景象和丧子父母们的无助和绝望。但他在摁了几下快门之后,泪水便模糊了双眼,再不忍心用镜头去刺激他们。 直到2009年春节前,一次朋友小聚时又聊起汶川,再次勾起潘松刚用镜头记录地震丧子家庭重新孕育生命的想法。春节过后,他开始利用周末时间,实施自己的拍摄计划。 两年来,他接触了许多再生育孕妇,发现她们的情绪和生活状况都有很大改变。尽管很多人仍然生活在板房区,但照片上的她们却流露出忧伤的凄美和宁静的尊严。 震后再生育母亲 既有悲苦面容,更有不屈身影 绵阳市安县秀水镇柏林村的陈绍翠,丈夫在地震前做过直肠癌大手术,地震又夺去他们唯一的女儿,双重打击让她近乎绝望。经计生人员多次劝慰,她才逐渐恢复生活的信心。 去年2月第一次见到潘松刚时,陈绍翠虽已怀孕,可仍忧心忡忡。几个月过后,抱着新生儿子、从新房走出的她没有了往昔的愁容,变得笑容满面。80多岁的公公看到小孙儿就乐得合不拢嘴,丈夫望着襁褓里的儿子激动地说:“这就是我的希望啊!” 很多再孕育新生儿的母亲,都经历了这样的转变。 在绵竹市汉旺镇凌法村,潘松刚见到了廖昌会。她告诉摄影师:“我儿子非常听话,成绩又好,本来再有一年就考大学了,可是地震……”娃儿走了,夫妻俩躲在帐篷里,整日以泪洗面。其间,许多志愿者来安慰她,她决定为这些远方的亲人做些事,便到安置点伙食班,成为一名志愿者。这样的融入使她感受到温暖,有了活下去的信心。如今她家新房已经盖起,第二个女儿也出生了。 最让潘松刚由心底尊敬的再孕妈妈叫方远凤,是什邡市湔底镇双流村的妇女主任:“我第一次见到方远凤,是在地震的第三天。灾难发生后,她家也没回,一直在外面救灾,安慰村里的妇女们。你想象不出,当听到女儿在地震中死去的噩耗时,她的痛苦和憔悴。仅仅几分钟前,她还在安慰其他失去亲人的乡邻。” 今年2月,潘松刚回到什邡采访,看到方远凤已经怀孕。两个月后,她的小孩出生了。一年间,方远凤从失去爱女的痛苦中逐渐解脱出来,脸上已看不到当初的憔悴。临产的当天上午,她还腆着大肚子,到再生育对象家里做工作。 小生命的诞生让方远凤焕发出新的光彩。她家已搬到城区,100多平方米的房屋装修一新。对今后的日子,方远凤有更细致的打算。她说,“选择在城区买房,就是考虑到这里靠近学校,今后孩子的教育有保证。地震让许多人经历了一场噩梦,梦醒之后,人们还要重拾生活的信心。” 潘松刚的视觉记录告诉人们,汶川不仅有痛苦的面容和悲戚的眼神,也有阴霾散去后的希望之光,而新生命带来的希望可以帮助人们战胜天灾和恐惧。这也是潘松刚最希望表达的观点。 在采访过程中,这个壮实的东北汉子不止一次提及,新生儿的啼哭也让他本人愈合了亲历惨剧留下的心理创伤。 “灾难定格在‘5·12’,但感动与感悟会永远延续于我们的生命之中。汶川地震之后这两年,我采访了许多丧子家庭的再生育孕妇,为她们建立影像档案——既有泪飞如雨的哀伤,也有热泪盈眶的感动。在我的视野里,既有悲苦不堪的面容,更有挺立不屈的身影。”为期一年多的拍摄结束后,潘松刚在采访手记中这样写道。 潘松刚: 有了孩子就有了希望 问:为什么有拍摄震区怀孕母亲的想法? 答:2008年10月,我与四川地震灾区干部聊天时得知,现在灾区人民的状态稳定多了,又恰逢国家在做“再生育”项目,这也是国家计生委的一件大事,我就开始计划前去拍摄。2009年春节前,一次和朋友小聚,又聊起汶川地震,再次勾起我用镜头记录汶川地震丧子家庭再生育孕妇的想法。朋友们都感觉不错,纷纷出主意帮我修正思路。那年春节过后,我开始利用周末时间去四川,在成都、绵阳等地朋友的帮助下实施拍摄计划。 问:这是个敏感的题材,是不是需要时刻小心,不去触及被摄者的痛处? 答:2008年,我初次接触那些丧子家庭时,发现大人们的情绪非常糟糕。只要有人提起他们的孩子,他们就立刻控制不住情绪,哭个不停。2009年4月,我去都江堰拍摄时,当地朋友仍然一再叮嘱我,不要与那些家庭提起地震中孩子死亡的事。 问:拍摄中,给你触动最大的是什么? 答:有了孩子就有了希望。那些家庭通过再生育一个小孩,彻底改变了原本的精神状态。最初我去的时候,有些人情绪很激动,不让我拍照。但等她们生下孩子之后,纷纷主动找我去给他们拍摄照片。好多再生母亲,在我第二次去的时候,因为生了小孩,明显变成另一个人,兴高采烈地为你端茶倒水,给你糖吃,都不知道该怎么表达自己的喜悦。 问:再生育能平复她们内心的伤痛吗? 答:肯定的。她们生孩子的目的,其实就是为了生命的延续,这是那些家庭走出绝望的全部希望。 问:失去孩子的家庭都希望再生一个? 答:是的,所有能生的,都会想再要一个孩子。但随着时间的推移,越往后越难再生育,毕竟她们中的很多人已错过了最佳育龄。 问:这组照片与你平时拍摄有什么区别? 答:拍这个题材,我用了哈苏相机和禄莱相机、50多个胶卷,一共拍了70多个人。拍摄过程中,我用的全是自然光,即使在室内,借助的也就是门窗的自然光线。因为所有刻意的布置,都可能让母亲们变得敏感和不自然。每个人来的时候,我都不是马上就拍,而是先和她们聊聊天,让她们放松。 问:拍完这组照片,你心里有没有会获奖的预感? 答:没想过。我是带着感情去拍的,没有任何参赛、获奖的念头。拍的时候,心里只想着:这是我应该去记录的。有些历史不做影像记录,以后就再也看不到了。就像计划生育初期,很多珍贵的资料现在就没有照片。那是我们行业记者的失职,这不是官话。

|