|

||||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 16 日 星期 三 |

|

||

| 04 鉴定砚台 |

| 机关算尽 匪夷所思 |

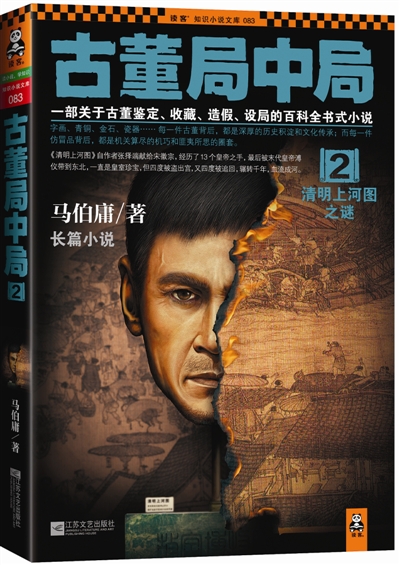

出乎意料的是,书房里的陈设很简单。除去屋角一张茶台和几个圆墩以外,只在临窗处摆着一张硕大的酸枝四面平书桌,上面摆着文房四宝和一瓶白菊,还有一张写了一半字的纸。 我们各自找了个圆墩坐下,刘一鸣对我说:“自家人说话开门见山吧。天行有道,变者为常。如今社会剧变,学会也在酝酿改革转型,正是用人之际。小许,我希望你能回来帮忙。” “刘老爷子,我不是不想帮,而是有事没有做完,在这之前我不想分心。” “老朝奉?”刘一鸣似乎早就料到我会提这件事。 “是的,这次好不容易抓到一个线索,我绝不会放过。我许家两代人都是因他而死的,他还杀害了我的数位好友,我跟他之间仇深似海。我不管旁人如何,我是绝对不会罢手的!” 刘一鸣扫了我一眼:“小许,你现在心神不定,火气旺盛,这么浮躁怎么斗得过他?” “五脉藏龙卧虎,却一直拿老朝奉没办法。我既然能一个人翻了佛头案,对付他也未必干不成。”我说。 书房里的气氛一下子变得尴尬起来,刘一鸣也不恼,他说:“人能鉴古物,古物亦能鉴人,你的心浮不浮,咱们找件古董一验便知。” “好啊。”我脖子一仰,不肯示弱。 刘一鸣大袖一拂,指着桌案上的一方砚台道:“砚台行止端方,持坚不动,自古素有君子之称,你把它给鉴定鉴定吧。” 我把那砚台拿起来,略一端详,不禁暗暗称奇。 这一方砚,是一方蟹壳青东鲁柘砚。它的造型和寻常砚台不同,竟是一个缩微古琴的形状。砚面墨池微凹,首尾都雕刻出七弦印记和岳山、徽位,十分精致,看上去和琴面一模一样。在砚台背面,巧妙地把护轸和燕足作为砚足,让砚琴造型融为一体,浑然天成。在腹底的龙池,我还看到一段篆书砚铭:“深邃通幽,获此良艰。匠石奋斤,制为雅琴。”落款是放翁。 陆放翁?陆游?我的手微微一颤。 鲁柘即当今山东泗水,当地有一条柘沟,沟内泥土十分适合烧制陶砚。可惜柘砚的工艺在南宋以后就已经失传,传世量极少。我把砚台搁在手里掂量了一下,重量适中,而且手感滑腻,微微有湿气润泽。我又用手指托住砚台,轻轻叩击,很密实。我随手抄起桌上的一条玉簪朱砂墨锭,慢慢在墨池上研磨。只见墨在池里慢慢化开,轻轻一动,就均匀散开。这叫“墨荷承露”,意思是好像荷花叶子承着露水一样,讲究的是似散未散,若凝未凝。 我对刘一鸣道:“是个好东西。” 刘一鸣长长叹息一声,摇头道:“小许,如此毛糙可不像你的作风,看看那砚铭。” “有什么问题?”我不耐烦地反问。 刘一鸣脸上带着失望之色:“东鲁柘砚,什么时候要敲石头了?” 我啊了一声,差点把那砚台扔在地上。我意识到自己犯了一个非常愚蠢而且非常低级的错误。东鲁柘砚是澄泥砚,是拿泥土烧出来的陶砚,又不是端砚、歙砚之类的石砚,怎么可能在砚铭里大谈采石的艰辛呢?陆游一代大家,断不会张冠李戴,这砚台无疑是假的。 这本来是常识问题,可我匆匆忙忙验看,愣是把这个破绽放过去了。 刘一鸣摇摇头:“从鉴定这一方砚台上,就能看出你的心浮气躁。你怎么去跟老朝奉斗?” 谈话就此结束,刘一鸣转回屋里去休息,刘局把我送出门,让司机把我先送回去。临走之前,他拉着我的手,笑眯眯地说:“老爷子平时可是很少说这么多话,有点累了。你多体谅他。”我听他这话心中一动,看来在这个话题上,刘局和刘一鸣的看法似乎不完全一样。 但刘局这个暗示太模糊了,这一家人都是有话不直说。我心里揣着老朝奉的事,也懒得去琢磨其他无关的事情,只是随口应了一句。 “答应我,先别轻举妄动。”刘局又叮嘱了一句。 “好的。”我回答。 (摘自《古董局中局2:清明上河图之谜》 马伯庸 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |