|

||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 22 日 星期 二 |

|

||

| 机关算尽 匪夷所思 |

| 08 跟踪邮递员 |

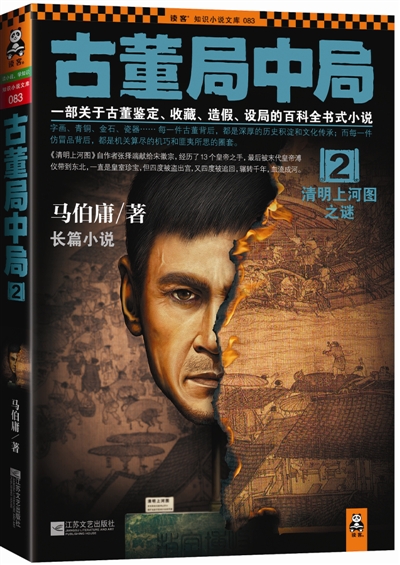

“你上午干吗那么冲动?”我问他。 “我做这个选题,就是打算好好曝光一下现在古玩市场的乱象。现在多乱啊,假货遍地都是,不曝光的话恐怕会有更多的人上当。” 钟爱华忽然盯着我的脸,一脸狐疑:“您知道明眼梅花不?” 我心里咯噔一下,把舌头给咬了。 明眼梅花是五脉的别称,古董界知道这词的人都不多,一个刚毕业的记者怎么能一口说出这名字?我心中产生了一团疑惑。 “那是个老词儿了,你知道的还不少嘛。”我反问了一句,盯着他的脸。钟爱华大为得意,眉飞色舞地晃着筷子:“为了做这个古董市场现状的选题,我着实去查了不少资料呢——前一阵有个玉佛头事件你听过吧?据说在玉佛头的背后,就是明眼梅花。人家一共有五脉传承,现在改名叫中华鉴古研究学会,在首都管着古董鉴定。你想想,五大家族专注打假几百年,往那儿一坐就是泰山北斗,说真就真,说假就假,多牛呀!” “你好像很崇拜他们?”我饶有兴趣地问道。 说到这里他整个人突然僵住了,眼睛瞪得溜圆,手指颤巍巍地指向我:“你……你……你?” “我怎么了?” “我想起来了,你就是许一城的孙子,敲佛头的许愿!”钟爱华的嘴唇开始哆嗦。 我心想我什么时候多了这么个绰号,当下点了点头。 “您来郑州,一定是和古董鉴定有关系吧?是不是又有惊天大案等着破?”钟爱华一脸期待地问,然后还没等我回答,又自己敲了敲头,自嘲地说,“对啦,这都是机密,怎么能跟我一个小记者讲呢。” 我看着钟爱华,心里突然冒出一个想法。 看得出,这家伙对古董行业很有兴趣。他是本地人,又要作郑州文物市场的专题报道,手里一定有不少关于造假的资料。从他那里,说不定可以挖到一点关于老朝奉的资料。 于是我一脸严肃地说:“我来郑州,确实有件事想查清楚。要不你听听,帮我参谋一下。”于是我把阎山川家的事情从头到尾说了一遍——当然,我隐去了老朝奉的名字,只说追查到一条制假贩假的线索。我问他:“你觉得这信是如何送进阎山川家的?” 钟爱华这会儿已经恢复了冷静,听我说完他陷入沉思,过了许久他说:“许老师,我想明白了。” “哦?” “大眼贼告诉您的地址应该没错,阎山川对此毫不知情也没错。” “这不是自相矛盾吗?”我皱起眉头。 “不矛盾啊,您忽略了一个重要环节,信可不会自己跑到阎山川家里啊。”钟爱华笑着做了个送信的动作。 对啊,能接触到这些订货信的,除了阎山川,还有每天上门送信的邮递员啊! 我看看手表,现在是一点半。还有半个小时,那个邮递员就要去阎山川家送报纸了,想到这里,我起身欲走,钟爱华怯生生地问他能跟着去不,一脸期待。我说你可以跟去,但不许跟任何人说。钟爱华高兴不已,把脖子上挂着的那台相机举起来又放下:“我答应您。不过万一这案子破了,您可得让我作个独家报道。” “一言为定。” 我们俩离开小饭馆,直奔阎山川家而去。阎山川家照旧大门紧锁,不知昨晚阎家夫妇吵得如何。我们蹲守在巷子口附近,过了一会儿,一个留着半长发的邮递员骑着自行车进来,他拿出两份报纸,熟练地投进邮筒,然后车把一打,骑车离去。他的自行车后座上搭着两个邮政大挎包,里面装满了各种邮件。 钟爱华用眼神问我怎么办,我说跟着他。我们没时间叫车,只能靠双脚去跟踪。好在那个邮递员一家一家地投递,速度也不快,我们勉强能咬住他。就这样,我们跟着他在城区里转了一下午,邮递员一直在各个街道投递,没有任何可疑之处。 (摘自《古董局中局2:清明上河图之谜》 马伯庸 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |