|

||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 24 日 星期 四 |

|

||

| 爱情长跑 催人泪下 |

| 07 努力备考 |

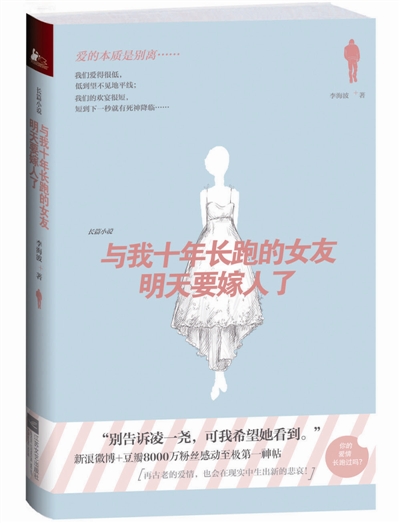

我至今不太明白,所谓“假装在一起”的具体含义,到底是在一起,还是不在一起,可当时我根本无暇顾及,完全被突如其来的喜悦冲昏了头脑。我特意买来精致的信纸,准备再写一篇洋洋洒洒的抒情散文,但提着钢笔发了整整一个晚自习的呆,将五六张信纸搓成纸团,才郑重其事地在最后一张信纸上写下四个字: “一言为定。” 小孟主动请缨,承担了传递字条的重任。 子石和大乔很快就发觉我有些不正常,因为我很少再与他们俩混在一起,整天待在教室里学习,有点不合群了。他们试图说服我,但多番努力都无果,直到有一天看见我与凌一尧在教学楼走廊里相视一笑,他们才若有所悟。 “见色忘义的家伙。” “重色轻友之小人。” 于是,我被驱逐出三大“奇葩”的队列。其实没有了我,他们俩照样可以玩得很痛快。 整个高三,我与凌一尧都保守着一个共同的秘密,即便两人迎面走过,也从来不打一声招呼。她总是带着浅浅的笑意,而我努力压抑着内心的激动。偶尔旁边没人的时候,我会自言自语地把她的姓名说出来,然后像一只疯猴子似的狂奔乱跳,那真是一件快乐到极点的事情。 那一年里,我拼命地学习,仔细聆听老师讲的每一节课,认真解答每一份试卷。尤其是高三下学期,正值春困夏乏之时,像我这种慵懒成性的学生不得不一天接一天地煎熬下去。为了与瞌睡虫战斗,我在抽屉里备着葡萄干或瓜子之类的零食,一边吃一边解题,以致我的体重比学业上升得快。 当时,南通地区各高中流传着一个恐怖传说,每天凌晨3点多,学生甲独自走下空荡荡的楼道口,意外邂逅隔壁班的学生乙,乙揉着惺忪睡眼说:“早上好。你来上早自习啊?” 甲打着哈欠说:“我刚下晚自习。” 乙说:“噢,那晚安吧。” 曾有一段时间,我就是其中的学生甲,直到有一天我的体检报告上出现“甲亢”二字,这一鱼死网破式的备考方式才得以终止。 那年3月,非典在全国肆虐,我们学校也是风声鹤唳,即便谁多咳嗽几声都可能成为全校的关注重点。不仅如此,家长的探望日以及月底的寄宿生假期一律被取消了,学校几乎成了一座与世隔绝的孤岛。 也就是在那段时间里,口罩首次成为一种装饰品,被印上各种可爱的图案。我偷偷给凌一尧送过一个黑色的口罩,上面绘着猫咪的口鼻和胡须,她在学校里只戴过一次,那羞答答的模样让我十分喜欢。 当时我们每月的生活费不足200元,只有几位公子哥儿才有能力配备手机这种奢侈品,而我这个穷小子与女孩子互诉衷肠的通信工具只有字条。 我给凌一尧写的字条上说:“你今天好可爱呀!” 晚上,小孟带来凌一尧的回复:“神经病。” 我愣了一下,情绪不免有些低落,但再一低头看到,字条边缘赫然画着一张俏皮的鬼脸。于是整个世界一下子明媚起来,除了铆足劲头狂写一张试卷,我没有其他的庆祝方式了。 后来,凌一尧的父母给她配了一部小灵通,以便随时通报生活和学习状况。于是,我每天晚上跑到大乔的寝室,借他的诺基亚手机用,大乔不情愿地将手机递给我,说:“省着点,话费不多了。” 我递去1元钱,说:“只发10条短信。” 大乔将硬币揣入口袋,并掏出小便签,认认真真地写上两个“正”字,以示本月的手机话费里少掉10条短信的额度。当时的短信,一毛一条,对于一个中学生而言,是非常奢侈的消费。 为了节约聊天成本,我和凌一尧的每条短信都是一篇文章,不达到字数最高上限,绝不发送。有了高科技的现代通信方式,我们再也用不着小孟了,他从此失去“建功立业”的机会。 (摘自《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》 李海波 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |