|

||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 28 日 星期 一 |

|

||

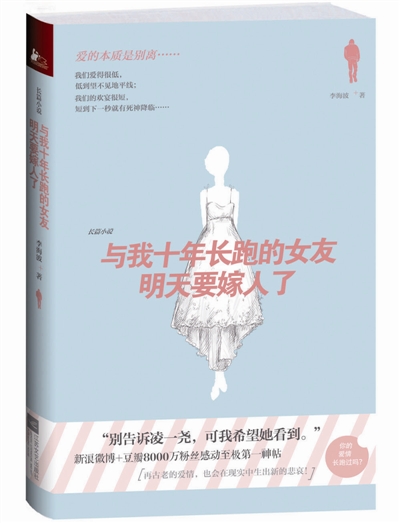

| 爱情长跑 催人泪下 |

| 09 街头摆摊 |

寒假之后,我把那套工具搬出来,用行李箱装着带到南京,很快在大学城外的路边摆起爆米花摊位。凌一尧还是小时候见过这东西,她摇着转炉的摇把,忐忑不安地缩着脑袋,我只要一跺脚,她立即吓得尖叫着跑开。 路人投来好奇且友善的目光,然后一起笑。 凌一尧远远地看着,我握着转炉的摇把慢慢地摇,力求转炉里每一粒玉米都均匀受热。当气压表的指针到了理想的位置时,我站起来高喊一声:“起锅喽!谁是胆小鬼?快捂住耳朵!” 于是,凌一尧与围观的小孩子一起捂住耳朵。 嘭的一声,香气弥漫,停泊在附近的汽车响起尖锐刺耳的警报声,许多路过的行人被吓了一跳,随即又被这个从城市街头消失多年的老玩意儿吸引住了。 小孩子拍着小手欢笑起来,凌一尧也忸忸怩怩地喊着:“爆米花……” 我敢肯定,就算递给她一只扩音喇叭,她的叫卖声也不会传出5米远。 “老板娘收钱。”顾客这样对她说。 凌一尧的小脸羞得通红,却又鼓着嘴巴窃笑,她慢慢地融入这种快乐的氛围中。 “你还吆喝不?”我问。 她难为情地说:“喊不出口……” “胆子大一点,一咬牙就喊出口了。”我想了想,又说,“要不这样吧,我数一二三,咱俩一起喊,这样你就不怕了吧?” 她点头说:“好。” “一,二,三!” “卖爆米花嘞!”她紧闭双眼,捂住耳朵,独自一人喊出我们相识以来的最高声音,而后她睁眼松手,疑惑地问,“你也喊了吗?” “那当然……”我理直气壮地说。 那天的爆米花卖得特别好,凌一尧的挎包里装满了钞票,虽然面额都不大,却让我们以为自己即将迈入富豪行列了。我们把工具寄放在经常光顾的一家小饭馆里,两人盘坐在一个小公园的长椅上数钱,坐地分赃,每人分了170多元钱。 “这是我这辈子第一次赚钱!”凌一尧居然也会在金钱面前颤抖。 我问道:“你准备怎么花?” “不花,存银行去……”她一边嘟囔着,一边将钱塞进包里,她又抬头看我一眼问,“那你呢,怎么花?” 我伸手捏了一下她的腮帮子,说:“先把你喂饱再说。” 原本我们以为有了这个赚钱的营生,以后日子就好过了,甚至可以养活自己,但我们仅仅干了几天就被叫停了。一天,一辆蓝白相间的车子停在摊位前面,跳下来几个城管,催促我们收拾东西赶紧走人,否则就不客气了。 “凭什么呀?”凌一尧不服气地抗议,“我们就不走!” 其中一个年轻城管说:“你们还是走吧,如果是其他人来处理,早就把你们的家什丢到车上拖走了。我们看你们俩是大学生,才和你们商量的。” 显然,这个摊位保不住了。 凌一尧忍不住蹲在路边抹起了眼泪,这两天她还憧憬美好未来呢,现在一下子被迫收摊停业,有些无法接受。我说:“不干就不干了,本来就只是玩的,我们不可能卖一辈子爆米花。” 她推开我的手,抽泣着说:“谁跟你玩的,我是很认真的。” 为了抚慰她受伤的心灵,我带她去看了午夜场电影《大话西游》。柜台服务员问我们要不要爆米花,我和凌一尧傻呵呵地笑,弄得她一头雾水。 “神经病……”服务员生气地嘀咕道。 兴许白天太累了,电影刚开始我便瞌睡了,依稀听见紫霞仙子对至尊宝说:“现在我宣布,这个山头是我的,包括你在内!” 夜场的观众不多,笑声也稀稀拉拉的。 “至尊宝有三颗痣!”凌一尧很激动地推我。 “噢……”我一边敷衍着,一边进入梦乡。 直到电影散场,我才迷迷糊糊地醒来,扭头看见凌一尧又在抹眼泪,我问:“还在想爆米花摊儿的事?” 她摇头说不是。 “那你怎么了,看喜剧电影还能看哭?” “你不懂。”她披上外套,起身离开。 (摘自《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》 李海波 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |