|

||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 31 日 星期 四 |

|

||

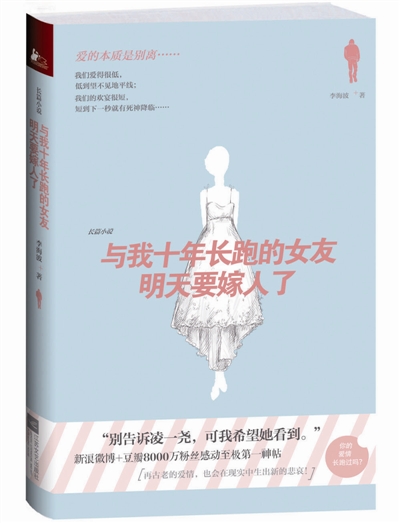

| 爱情长跑 催人泪下 |

| 12 第一次冷战 |

“那个池子特别干净,听说水是昨天刚换的,非常清澈。不过,刚下水的时候我有点慌,不小心呛了几小口水,一股漂白粉的味道。”她兴致盎然地描述着。 若是以往,她的每一个发音都会让我觉得可爱至极,此时却显得有些喋喋不休。我趴在床上,手机放在耳边,一边听着,一边努力保持清醒。 “那你呢?你喜欢游泳不?夏天在水池里好清凉的呀!” 我迷迷糊糊地说:“游什么泳,我连澡都没洗。” 她顿时惊诧起来:“你居然大夏天不洗澡?臭死了!真脏!” 我该怎么解释呢?我说我已经累得不想动弹,连手指抬一下都要耗费七成内力,我的一半思维已经跨在周公家的门槛上,现在正和她通电话的不是我的肉体,而是我的灵魂。她还在学校里,不会理解这种劳累到透支的滋味,她只会认为催我去洗澡是对我好。 我打断她:“我先睡了,明天再聊吧,你也早点休息。” 凌一尧愣了一下,声音陡然冷了下去,说:“你这是关心我呢,还是厌烦我呢?” 我说:“我就是很累了。” 她呵呵冷笑一下,把电话挂断,我终于清静下来。我在床上趴了一会儿,却怎么也睡不着,再回想刚才的对话和她的“呵呵”声,一下子清醒了:交往三年以来,这是我第一次如此大胆“抗旨”。 我忐忑不安地回拨凌一尧的电话,幸好她没有拒接,电话一接通我便虔诚地道歉:“我有罪,我自首,我恳求组织对我宽大处理。” “不是累了吗?早点睡吧。”她的语气非常平淡,“我也累了。” 显然她记仇了。 这次矛盾也让我对自己产生怀疑,当初死乞白赖地要与她在一起,发誓不会让她受半点委屈,然而竟也有疲于敷衍的一天。兴许爱情就是这样,亲密滋生轻蔑。 凌一尧的性格很犟,她不轻易翻脸,但只要翻了脸,那就真是很难弥合了。她对我的冷战持续了足足一个星期,电话照接不误,但就是很冷淡,冷淡得让人觉得她一夜之间移情别恋了。 “小姑奶奶,我要怎样你才肯原谅我?”我恨不得在电话这头跪下来。 “我生气了吗?”她依然波澜不惊。 这种水深火热的痛苦,让我备受煎熬,每天早问好晚道安,尽力重塑“快乐工作,快乐生活”的阳光形象。幸好,她也不是胡搅蛮缠的女孩儿,自己琢磨着惩罚得差不多了,便打电话过来问:“你知道自己错了吗?” 我说:“任凭千刀万剐,我死不足惜。” “那你以后还会再犯吗?” 我赶紧对天发誓,这辈子都不敢再敷衍她这个小佛爷,她这才大发慈悲地放我一条生路。 但是,冷战结束不等于我们之间的矛盾消失,她的世界里只有学业与恋爱,而我已经开始承受来自各方面的压力,尤其是对未来的担忧。我是一个普通的乡下孩子,离开校门便意味着完全独立。我人微言轻,只能守着一份工作一天一天地混着。 以后拿什么迎娶凌一尧呢?我常有这样的焦虑。 我认识一个工头,姓丁,文盲,连自己的姓名都不会写,签署文件都得要他在工地做饭的老婆代劳。他嘲笑我说:“你们学的那些狗脚板字,一笔一画拆开卖,能不能卖个几万块钱?” 我无奈地笑了。如果那些字真能拆开卖钱,我早就卖了。 当时我胸无大志,最羡慕的职业就是总监,啥事不干就有人送烟酒塞红包,我这辈子就这点儿理想了。资料员干了大半年,自我感觉相当好,跟在监理后面混吃混喝,烟酒不断。 我与凌一尧平均每个月约会一次,仓促的时候坐两小时的车过去,两人一起吃一顿午饭,再随便逛一逛街,黄昏便不得不分开。我在她面前报喜不报忧,将任何一点小小的成就往死里吹嘘,拿了奖金,收了小礼,得了抬举,耍了威风,而她托着腮帮认真地听着,仿佛我是一个盖世英雄。 大学毕业后的第一个情人节,我和她一起去南通市玩,送她一只半人高的熊娃娃作为节日礼物,花了45元钱。她很开心地抱回家去,摆在自己的卧室里,可是她叔叔家的小孩到她家玩,看中了那只熊娃娃,又哭又闹,最终给抱走了。 (摘自《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》 李海波 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |