|

||||||||||||||

|

|

|

2013 年 11 月 26 日 星期 二 |

|

||

| 机关算尽 匪夷所思 |

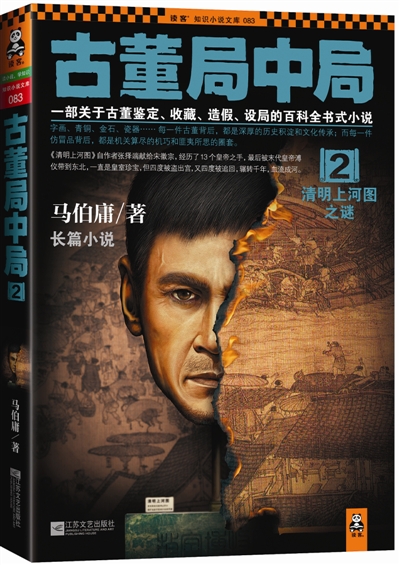

| 33 《清明上河图》有残本? |

戴鹤轩继续说:“当天晚上,戴熙独自一个人在书房写了一幅字,写完以后便把它收藏了起来,从不公开示人,对了就是跟他的另外一件藏品大齐通宝搁在一起的。” 戴鹤轩又说:“戴熙后来回到杭州养老,没想到适逢太平天国起义。他被迫投水自尽,大齐通宝从此消失,和大齐通宝搁在一起的那幅字也同时失踪。好在这段故事被戴以恒写进笔记里,得以流传下来,我们戴家的人都知道。” “行了,我说完了。”戴鹤轩搁下杯子。 “说来说去,《清明上河图》到底有没有残本,其实一点证据也没有,只是你家传下来的一段故事嘛。” 戴鹤轩双手一摊:“我可从来没说过我有《清明上河图》的秘密,那只是你们一厢情愿的想法。我知道的只有这么多,这还是我在家里偶尔翻阅祖上留下的日记才知道的。戴家的大部分人,恐怕连这段往事都不知道。” “大部分人?”我敏锐地注意到他的用词。 戴鹤轩没想到我一下就揪住了他的话把儿,他尴尬地喝了口茶,犹豫片刻才抬头说:“哎呀,哎呀,你小子还真是敏锐。好吧,我告诉你,不过你记住,这个算是员工福利。” 他把大齐通宝收回放到怀里,眼睛看向天花板,这个江湖骗子第一次浮现出为难的神色,就像是刘一鸣第一次谈及戴鹤轩时的样子一样。 “论亲戚的话,她算是我的侄女。不过按族谱来说,她们家是正房一脉,我们来往不是特别多。她叫戴海燕,是个小丫头,比你年纪还小点儿。哎,怎么说呢,那是个奇怪的人。她家是戴以恒一脉传下来的,如果戴熙有什么别的线索,那只有她才可能知道吧。” “那这个戴海燕在哪里?” “在上海念大学,复旦大学生物系的,现在都读到博士了。” 我催促他把联系方式和地址给我。戴鹤轩道:“我先说清楚啊,你去见她,别说是我介绍的,不然……嘿嘿,可别怪我没提醒你。” “我知道,你快给我。” 戴鹤轩扬头对弟子嚷道:“哎,徐方,上次你不是给那个记者抄了一份戴海燕的地址吗?那记者叫什么来着?” “钟爱华,上海《光明日报》的。”那位弟子恭敬地说。 我差点被一口水呛到。 很快,他的那个弟子把抄有戴海燕地址的字条送了过来。我脸色铁青,抓住戴鹤轩的手腕道:“这个钟爱华,来找过你?他为什么要戴海燕的地址?” “他说新闻报道要兼顾多方意见,认为戴海燕很有代表性,她既代表了家族保守势力,也代表了入侵的西方思潮。通过对她的采访,可以体现出我与这两种思潮作斗争的……” “告辞!” 我打断戴鹤轩喋喋不休的屁话,从他弟子手里接过那字条,起身就往外走。戴鹤轩没料到我走得这么干脆,只来得及在后头喊了一嗓子:“喂,你别忘了,你已经签了合同。” 当我们赶到南京火车站时,正好赶上一趟从哈尔滨到上海的过路火车。火车开动以后,药不然把我的手机借过去说要打几个电话,他打完电话把手机还给我时神色古怪。我问他怎么了,他说五脉终于出手反击,这下可有意思了。 (摘自《古董局中局2:清明上河图之谜》 马伯庸 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |