|

||||||||||||||||

|

|

|

2013 年 10 月 30 日 星期 三 |

|

||

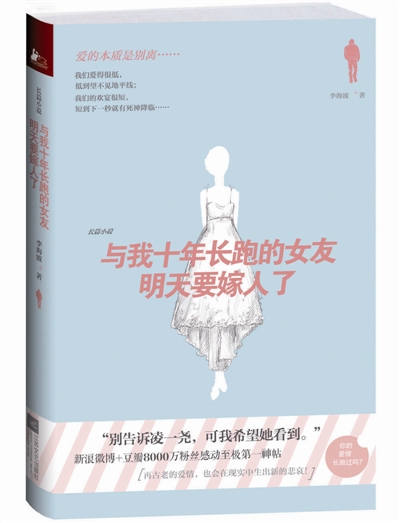

| 爱情长跑 催人泪下 |

| 11 大学毕业 |

“知识就是金钱啊,少年郎。”她拿着奖学金,苦口婆心地对我说。 在她的感召下,我也渐渐开始转变,不再吊儿郎当地混日子,经常去她学校的图书馆和她一起看书。大二下学期,我终于平生第一次体会到领取奖学金的滋味,尽管只是区区500元钱,但它具有开天辟地的历史意义。 不久,我开始跑南京的建筑工地,跟在一个学长后面搞工程测绘。尽管薪酬低,但我依然乐此不疲,与此同时,我明白了一件事情,大学围墙外面的世界远比我以前想象的残酷。 “现在农民工一天都挣100块了,咱们正规土木工程专业毕业的大学生,不可能低于那个工资吧?”同寝室的同学说。 当时的菜包子5毛一个。 其他人一边玩着电脑游戏,一边表示赞同,他们对未来满怀憧憬。对此,我只能一笑了之,我不想让他们人生最快活的一段时光蒙上阴影。 那段时间我陷入对未来的忧虑之中,一想到毕业以后的命运就心中忐忑。我开始为遥远的二级建造书考试作准备,并不遗余力地向前辈讨教经验,抓住机会去接触更好的精密仪器和测绘技巧。 同学们认为我杞人忧天。幸好我还有凌一尧,每当深夜我在台灯下绘制图纸时,她总会发来的一条短信以消除我的疲惫。 就这样一直到了大三的年末,我和凌一尧面临分道扬镳的危险。她还有一年才本科毕业,以后还要考研,而我已经面临实习。她提议:“要不,你去考专升本吧?” 我说:“我都快毕业了,现在花时间考那个有点迟了,即便考上了还要再读两年本科,有些不合算。” “可是,我想让你多陪我两年,我一个人上学多无聊。”她说。 我考虑了好几天,最后还是决定毕业,我说:“你乖乖上学,以后还要读研,我先出去闯世界,等你毕业了我刚好娶你。” 当时,我以为自己将未来想得又理智又清晰:我提前进入社会工作赚钱,等4年后凌一尧研究生毕业,我刚好积累了相对坚实的物质基础,给她建造一个安定温暖的小家。 我至今不知道自己当初的决定是否正确,有时坚定地认为那是男人的担当,但一旦喝多了就会把因果联系扯得非常远,最后归结到我没有好好念书才会导致我和凌一尧两相忘的结局。 2006年的夏天,413万名应届大学毕业生离开校园,而他们原先的床位将被新招的大一新生占领。我的室友们这才不得不离开电脑游戏,一场接一场地赶赴招聘会,此时他们才明白,自己的未来并非那么美好,大学文凭不能赐予他们任何光环,反而成为一个沉重的枷锁。 我的第一份工作,是在一家监理公司当资料员,试用期月工资800元,转正后月工资1400元。尽管待遇不高,但监理公司介于甲乙双方之间,能够更清晰地了解整个工程项目的状况,对我今后的长远发展有好处。 当时的物价还算平稳,生活成本不高,房价也未成为平民的心病,我一度扬扬得意。当时我最喜欢听别人说“工作难找”,因为只有听到这样的话,我才觉得自己不是失败者,甚至算得上是个成功者。 在监理公司工作,本应是非常轻松的,但我们资料员不轻松。白天,我忙得团团转,抱着电脑处理各种文件。有时监理们忙了,随口丢下一句“你去现场看看”,我就得临时客串现场监理。记得在一个省道工程中,我戴着安全帽独自在外面晃悠,方圆几里都找不到几个树荫。在烈日下炙烤十几分钟之后,我终于走进木工做混凝土模具的棚子,暂且避一下阳光,也让劳保鞋里的脚丫子透一下气。 “哪里不符合规范了?”木工的脸色一下子沉下来。 “没有啊。”我有点不知所措。 “那你在这里看什么看?” 我顿时醒悟过来,施工单位的工人通常都不喜欢监理,一是因为有种压迫感,二是监理在他们眼里都不是好东西。工程队的老板们表面对监理点头哈腰,私底下却纵容甚至鼓励工人与监理作对,最后还会来一句“你干吗和工人怄气”,此时我们有苦说不出。 “我就躲一下太阳而已。”我说。 钢筋工们不屑地笑:“嫌热就回你们监理办公室的空调房里躲着,在这里看个屁啊?” 我无话可说,只得灰溜溜地离开棚子,继续在烈日下漫无目的地走着,依稀听见他们得意的笑声。 我是一个初出校门的菜鸟,连监理都不是,受到羞辱也不会有人帮我出头说话。论吵嘴,我骂不出花样儿;论打架,我更不是他们的对手;论收入,木工的薪酬是普通大学生的双倍。我在这里是一个弱者。 (摘自《与我十年长跑的女友明天要嫁人了》 李海波 著) |

|

≡ 洛阳社区最新图片 ≡ | ≡ 洛阳社区热帖 ≡ | ||

≡ 房产家居 ≡≡ 汽车时代 ≡ | ≡ 河洛文苑 ≡≡ 馋猫大本营 ≡ | ≡ 聚焦河洛 ≡≡ 聚焦河洛 ≡≡ 亲子教育 ≡ | |